ブログ

「病は五臓の弱りから」漢方カウンセリングの考え方

こんにちは、伊藤薬局です。

立冬に入り、そろそろ冬支度を始める季節になりました。

健康づくりで大切なのは、季節に合わせて体調を整えていくこと。

これからの季節は、体の内外からしっかり温めていきましょう。

さて、話は変わりますが、

当店の店頭には、こんなボードを置いているのですが

時折、足を止めてじっくり見ていかれたりする方も

いらっしゃいます。

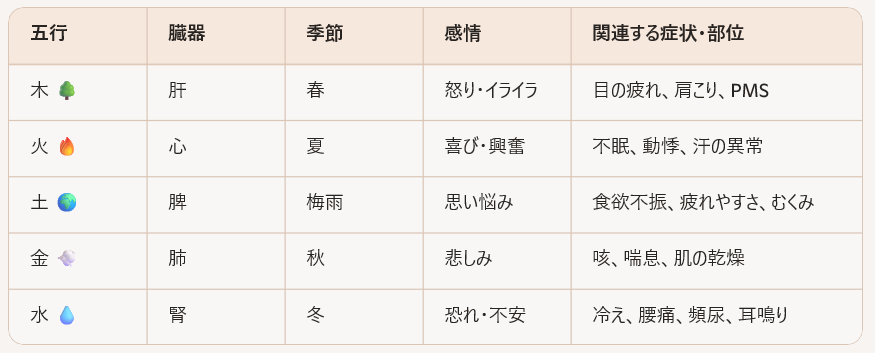

拡大したのがこちら

いかにも東洋医学っぽい、このボード

漢方のお店に行くと見かけたりしませんか。

「病は五臓の弱りから」というのは

漢方のカウンセリングの時にも用いられる

中医学をベースとした考え方。

今回は、この図をもとに、五行・五臓の関係を解説します。

まず大前提として、中医学では『人間は自然の一部』と考えます。

そして、自然界の五つの要素(木・火・土・金・水)に

同じ要素を持っているものを当てはめたものが「五行」。

お互いに助け合ったり、抑制しながらバランスを取る

という自然界のルールを現した、古代中国の自然思想です。

季節、方角、色など、ありとあらゆるものがこの法則により

繋がっていて、深く関係していると考えます。

もちろん、人間の身体も五行に当てはめることが出来て

「肝・心・脾・肺・腎」の五つの臓器(五臓)をはじめ

「胆・小腸・胃・大腸・膀胱」は五臓と陰陽の関係にある他

「目・舌・口・鼻・耳」などの体の部位だけでなく

感情も体の一部として考えるのは中医学ならではです。

そして、この一部を表にしたものがこちら。

この図を見ると、季節や気候が内臓とリンクしていて

症状に現れるというのがよく分かりますよね。

例えば、今の時期であれば、五行の「水」に

該当するので自然界は、「冬(中医学で冬は立冬から)」

に当たり、「寒」「北」「黒」「鹹(かん・塩辛い味)」

などが自然界では関連付いています。

体でみると、五臓は「腎」、六腑は「膀胱」

その他「耳」「骨」「髪」、感情は「恐・驚」

など。

そのため、冬に不調が出やすいのは

「腎」や「膀胱」関連のトラブル。

また、寒さは「寒邪」という邪気になり

体に侵入しやすくなりる。

それにより風邪をひいたり

冷え症、肩こり、神経痛、膀胱のトラブル

などが起こりやすいとも考えます。

こんな感じで、中医学で体の状態を見るときは

五行のルールに当てはめて、診断し

それに合わせて漢方を処方したり

食事など養生のアドバイスをします。

こういったことが、漢方は一人一人に合わせた

オーダーメイドのお薬と言われる所以。

そして、この「五行」の基本的な考え方は

私たちの日常の体調管理も出来るものなので

覚えておくと、とっても役に立つんです。

難しいと思われがちですが、考え方は

とてもシンプルで面白いんですよ。

今は薬膳ブームも手伝って、中医学の

考え方にご興味を持たれる方も増えています。

この解説図の見方をもっと詳しく聞いてみたい!

という方も、もちろん大歓迎ですので

お気軽にお尋ねください。

立冬に入り、そろそろ冬支度を始める季節になりました。

健康づくりで大切なのは、季節に合わせて体調を整えていくこと。

これからの季節は、体の内外からしっかり温めていきましょう。

さて、話は変わりますが、

当店の店頭には、こんなボードを置いているのですが

時折、足を止めてじっくり見ていかれたりする方も

いらっしゃいます。

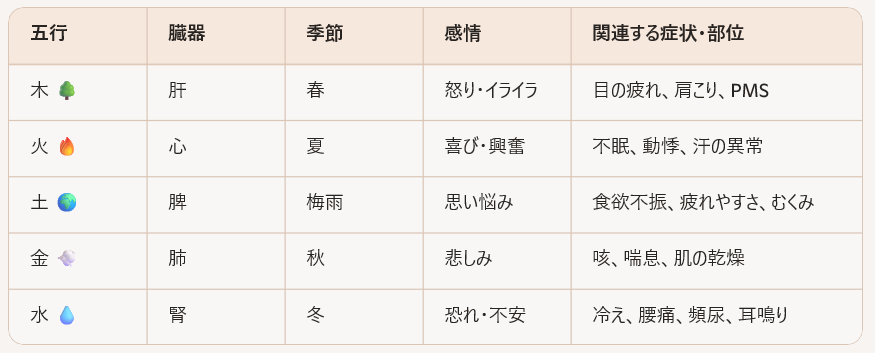

拡大したのがこちら

いかにも東洋医学っぽい、このボード

漢方のお店に行くと見かけたりしませんか。

「病は五臓の弱りから」というのは

漢方のカウンセリングの時にも用いられる

中医学をベースとした考え方。

今回は、この図をもとに、五行・五臓の関係を解説します。

まず大前提として、中医学では『人間は自然の一部』と考えます。

そして、自然界の五つの要素(木・火・土・金・水)に

同じ要素を持っているものを当てはめたものが「五行」。

お互いに助け合ったり、抑制しながらバランスを取る

という自然界のルールを現した、古代中国の自然思想です。

季節、方角、色など、ありとあらゆるものがこの法則により

繋がっていて、深く関係していると考えます。

もちろん、人間の身体も五行に当てはめることが出来て

「肝・心・脾・肺・腎」の五つの臓器(五臓)をはじめ

「胆・小腸・胃・大腸・膀胱」は五臓と陰陽の関係にある他

「目・舌・口・鼻・耳」などの体の部位だけでなく

感情も体の一部として考えるのは中医学ならではです。

そして、この一部を表にしたものがこちら。

この図を見ると、季節や気候が内臓とリンクしていて

症状に現れるというのがよく分かりますよね。

例えば、今の時期であれば、五行の「水」に

該当するので自然界は、「冬(中医学で冬は立冬から)」

に当たり、「寒」「北」「黒」「鹹(かん・塩辛い味)」

などが自然界では関連付いています。

体でみると、五臓は「腎」、六腑は「膀胱」

その他「耳」「骨」「髪」、感情は「恐・驚」

など。

そのため、冬に不調が出やすいのは

「腎」や「膀胱」関連のトラブル。

また、寒さは「寒邪」という邪気になり

体に侵入しやすくなりる。

それにより風邪をひいたり

冷え症、肩こり、神経痛、膀胱のトラブル

などが起こりやすいとも考えます。

こんな感じで、中医学で体の状態を見るときは

五行のルールに当てはめて、診断し

それに合わせて漢方を処方したり

食事など養生のアドバイスをします。

こういったことが、漢方は一人一人に合わせた

オーダーメイドのお薬と言われる所以。

そして、この「五行」の基本的な考え方は

私たちの日常の体調管理も出来るものなので

覚えておくと、とっても役に立つんです。

難しいと思われがちですが、考え方は

とてもシンプルで面白いんですよ。

今は薬膳ブームも手伝って、中医学の

考え方にご興味を持たれる方も増えています。

この解説図の見方をもっと詳しく聞いてみたい!

という方も、もちろん大歓迎ですので

お気軽にお尋ねください。

Archive

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2019年9月